Petite leçon sur l’art de réaliser en 20 ans ce qui en a pris 200 à d’autres.

Sur les prémices de la conception navale à l’occidentale, je renvoie à mon précédent article Un saint marche sur l’eau (paragraphes “Les barbares du Sud” et “Ohé, du bateau !”).

Continuant à citer mon formidable travail (ma modestie me perdra…), je repompe pour le paragraphe suivant ma prose d’ici, où vous trouverez les photos des navires cités.

De la nécessité de se mettre à la page

Je (me) cite :

Dans les années 1840, après deux siècles d’isolement, les Japonais voient débouler de plus en plus de navires européens et américains sur leurs côtes. Si, au XVIIe, le Japon pouvait largement rivaliser avec les puissances européennes (cf. là), ce n’est plus le cas au XIXe. Il n’en serait fait qu’une bouchée : le katana des uns, tout efficace qu’il soit, ne faisant pas le poids face aux canons des autres.

Avant le fameux coup du commodore américain Perry et ses “vaisseaux noirs” (黒船) en 1853, certains Japonais ont déjà senti le vent tourner. Le sakoku (鎖国), la “fermeture du pays”, n’empêche pas de se tenir informé et l’exemple du voisin chinois fera partie de ces coups de fouet qui pousseront le Japon à changer en profondeur. La Chine, c’est l’écrasement par les Britanniques pendant la guerre de l’opium (1839-1842), la politique de la canonnière, des traités qui garantissent aux Anglais, puis aux Américains et Français, une foultitude de privilèges. Les Occidentaux mettent les pieds où ils veulent, et c’est souvent dans la gueule, à l’instar de l’éminent poète Chuck Norris. Et avec un arpion en Chine, ils auront tôt fait de traîner sur les côtes japonaises. Pas con, le bakufu suspend en 1842 l’ordre de tirer à vue sur les navires occidentaux, ce qui évitera des dérapages dommageables.

Une seconde visite de Perry en 1854 amène la signature du traité de Kanagawa, imposé sous la menace des armes (et après on s’étonne que les Japonais n’aient aucune confiance dans les Occidentaux…). La politique d’isolement du Japon prend fin de facto.

Le bakufu prend conscience de la nécessité de changer, ce qui, quand on connaît la mentalité japonaise, n’est pas rien, à plus forte raison après deux siècles d’autisme. S’ouvre alors la période du bakumatsu, transition qui pose les bases de la réforme Meiji.

Prenant conscience du retard certain en matière d’armement, notamment naval, le shogunat entame aussitôt la construction de navires modernes sur le modèle occidental. Dès 1854-56 sortent des chantiers le Hōō Maru (鳳凰丸), le Shōhei Maru (昇平丸), l’Asahi Maru (旭日丸) ou encore le premier navire de guerre à vapeur nippon, le Kankō Maru (観光丸). En 1857, le Kanrin Maru (咸臨丸), premier navire de guerre à hélice et à vapeur du Japon, permet de rattraper le gros du retard : ce type de bateau n’est en service que depuis une quinzaine d’années en Occident. Pour ce faire, les Hollandais, seuls à avoir gardé un pied au Japon depuis 1609, sont mis à contribution. Ils participent également à la création du centre d’entraînement de Nagasaki, où ils enseignent les techniques navales.

Tout cela n’empêche pas le Japon de connaître des péripéties désagréables dans la première moitié des années 1860 (bombardements de Kagoshima et Shimonoseki entre autres). Autant dire qu’il reste du boulot…

Le shōgun Tokugawa Yoshinobu puis l’Empereur Meiji font donc appel aux pointures de l’époque pour moderniser l’outil militaire. La France, qui n’a pas encore pris cette mauvaise habitude de se faire torcher par les Allemands au foot comme à la guerre, appartient bien sûr au club des nations sollicitées. (Fin d’auto-citation.)

De l’influence française

En plus de quelques canons et caisses de fusils, quatre missions militaires françaises seront envoyées au Japon.

- La première en 1867-1868 prendra un chemin des plus aventureux tel que narré ici.

- En dépit du ralliement de la première mission aux Tokugawa et d’une baisse du prestige militaire français suite à la rouste prussienne de 1870, le Japon maintient le partenariat avec la France. Une seconde mission est envoyée en 1872-1880. Ses membres auront pour tâches principales la mise en place de la conscription et la formation d’officiers. L’académie militaire construite en 1874 à Ichigaya (un quartier de Tōkyō) abrite aujourd’hui le Ministère de la Défense. Seront également bâtis, sur la base de matériel et d’armement français, une école de tir et plusieurs arsenaux pour la fabrication d’armes, poudre et munitions.

- La troisième mission (1884-1889) concernera la marine, j’y reviendrai.

- Après une période riche en missions étrangères (entre 1855 et 1890, on compte 3 missions françaises, 2 anglaises, 1 allemande, 3 hollandaises, 2 italiennes), le Japon aura rattrapé son retard. On ne comptera par la suite qu’une mission anglaise pour l’aéronavale dans les années 1920 et la quatrième mission française en 1918-19 pour l’aviation.

Autant dire que le France aura eu une influence plus que conséquente sur la naissance de l’armée moderne japonaise, tant sur terre que sur mer ou dans les airs.

Des choses de la mer

Si la marine impériale ne naît officiellement qu’en juillet 1869, le Japon ne part pas pour autant de zéro. Cf. ce que je disais plus haut sur les premiers navires modernes à l’occidentale dès les années 1850.

Ceci étant, à l’époque, tout le monde repart régulièrement à zéro quand même. Les progrès techniques sont tels que les navires deviennent obsolètes à vitesse grand V, parfois avant de sortir du chantier de construction. Coque (bois, puis bois + blindage métallique, puis tout métal), armement (canons, torpilles, système de visée), communication, propulsion (voile, vapeur, turbine, moteur, hélice), j’en passe et des meilleures, sans parler de l’évolution des doctrines navales (retour délirant à l’éperonnage après la bataille de Lissa en 1866, Jeune Ecole française et ses “torpilleurs microbes”, révolution des dreadnoughts et plus tardivement de la guerre sous-marine et aéronavale). En un mot comme en cent, la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe occasionnent un bouillonnement permanent, ainsi qu’un renouvellement des matériels et une course aux armements qui le sont tout autant. Il faut sans cesse sur le métier remettre l’ouvrage. Même Pénélope y perdrait son latin grec.

Malgré quelques bâtiments hauts de gamme, le Japon manque cruellement de moyens pour rivaliser avec l’Occident. Lui font défaut des navires qui soient à la fois nombreux et modernes, les techniques et les infrastructures pour construire, armer et entretenir lesdits navires, ainsi que le personnel adéquat, depuis les ingénieurs capables de pondre des vaisseaux de guerre aux officiers formés à la guerre navale moderne. Tout est à faire… La modernisation navale pose d’autant plus problème que les réformes impériales de Meiji ne passent pas en douceur. Les révoltes seigneuriales imposent de moderniser l’armée avant la marine.

En pratique, une fois les flottes privées des grands seigneurs intégrées à l’ancienne flotte Tokugawa passée dans le giron impérial, le Japon dispose à tout casser d’une vingtaine de bâtiments qui tiennent vaguement la route.

Après s’être tourné vers les Hollandais de Nagasaki du fait de leur évidente proximité, le Japon fait appel à la France et au Royaume-Uni. Parallèlement à l’accueil de conseillers étrangers, de nombreux officiers sont envoyés en Europe pour s’y former.

- Le choix des Rosbifs n’a rien d’exceptionnel : la Royal Navy domine largement les mers à l’époque, même si sa suprématie se voit peu à peu grignotée par la concurrence ancienne (France, Russie) ou nouvelle (Allemage, Etats-Unis et… Japon). Le modèle britannique est imposé en 1870 par édit impérial.

L’influence anglaise pèsera lourd sur les finances vu les nombreux achats de bateaux construits en Angleterre pour compenser le manque d’infrastructures locales. Ainsi la flotte japonaise de 1905, sur un total de 110 bâtiments, en compte pas moins de 38 sortis des chantiers navals anglais, contre 23 armés au Japon

La mission militaire de Douglas en 1873-75 assure la formation d’officiers.

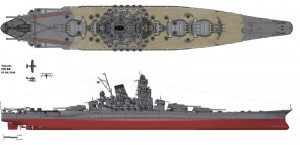

Enfin, l’Angleterre, c’est aussi le choix du lourd, la perfide Albion aimant les blindages épais et les gros canons. D’où le choix de se tourner vers elle pour les cuirassés et pré-dreadnoughts (le Mikasa), au point de rivaliser avec elle dans la catégorie dreadnought sans accuser de temps de retard. Le Satsuma a d’ailleurs failli rafler le titre de premier dreadnought et se rattrapa en étant le plus gros navire de guerre de son temps quand il fut lancé en 1910.

- Pourquoi le choix de la France ? On connaît surtout la marine française pour ses monumentales foirades ou “coups d’éclat” qui l’envoient périodiquement dans les profondeurs (Trafalgar, Mers-el-Kebir, Toulon). Sous le Second Empire et la IIIe République, il en va tout autrement. La France fait partie des nations à la pointe de l’innovation technologique et se situe pour le tonnage en deuxième place derrière le Royaume-Uni (au moins en 1898).

Preuve de cette innovation, le premier cuirassé à coque en fer lancé en 1859, La Gloire, est français. Preuve que les Japonais rattrapent très vite leur retard, il ne leur faudra que dix ans pour posséder leur premier cuirassé, le Kōtetsu. Lequel fut d’ailleurs construit en France, puis vendu aux Confédérés, puis aux Japonais.

La collaboration militaire avec la France démarre en 1864. Léon Roches supervise la construction du premier arsenal moderne à Yokosuka, à l’entrée de la baie de Tōkyō. La réalisation est confiée aux soins de Léonce Verny, dont le souvenir reste vivace. Une base et un chantier navals voient le jour, assortis d’infrastructures dernier cri (école d’ingénieurs, fonderie, etc.). Aujourd’hui, la ville abrite toujours une des plus grandes bases navales japonaises – squattée également par les Américains –, ainsi que l’Académie de Défense Nationale qui forme les officiers.

La France fait sentir son influence à travers le courant de pensée de la Jeune Ecole, qui préconise l’usage de bâtiments petits et nombreux plutôt qu’une poignée de mastards. Le développement de la torpille permet d’envoyer par le fond de lourdes unités coûteuses et ce à moindre frais vu le prix d’un torpilleur. Le Japon, qui a déjà beaucoup à investir dans la modernisation du pays en général et de l’armée de terre en particulier, se dote donc d’une vingtaine de torpilleurs dans les années 1880. Efficace et pas cher, que demande le peuple ?… Cela dit, les Japonais ne s’en contenteront pas et opteront pour une marine plus homogène, à l’inverse de la France qui rate la révolution du dreadnought.

Revenons sur la troisième mission militaire laissée en suspens. L’artisan majeur de la modernisation fut Louis-Emile Bertin, ingénieur génial réclamé par l’Empereur lui-même. De 1886 à 1890, il profite de la totale liberté d’action qu’on lui a accordée pour pondre une marine de la mort qui tue. Plus d’une soixantaine de navires voient le jour sous son mandat, dont certains capables de performances peu communes pour l’époque en termes de vitesse, protection et/ou puissance de feu. Dans le même temps, il réorganise l’arsenal de Yokosuka construit par ses compatriotes, déjà obsolète (quand je disais que le matos périmait vite !) et fait bâtir deux autres arsenaux à Sasebo et Kure, encore en activité aujourd’hui. Pour utiliser au mieux les croiseurs qu’il conçoit, Bertin préconise une doctrine alliant vitesse et puissance de feu, doctrine qui restera la marque de fabrique de la marine impériale tout au long de son histoire. Suivant les conseils de Bertin, l’administration de la marine se réforme sur le modèle français, bizarrement efficace pour une administration. A juste titre on le considère comme le créateur de la marine impériale.

Tout cela mis bout à bout amène le Japon à se doter rapidement d’une flotte moderne, polyvalente, capable de pulvériser la flotte chinoise au fleuve Yalou en 1894 et surtout de coller une déculottée monstre aux Russes en 1904-1905. Un événement sans précédent : la première rouste d’ampleur des Blancs face aux Jaunes !

Les effectifs parlent d’eux-mêmes. Peu nombreuse au départ, la marine aligne 15000 hommes dans les années 1890 pour monter à 40000 quinze ans plus tard. La flotte impériale se compose de 6 cuirassés, 8 croiseurs cuirassés, 9 croiseurs, 24 destroyers, 63 torpilleurs à la veille de l’affrontement avec les Ruskofs. Très loin, donc, de la poignée initiale de coques de noix. D’autant que les Japonais savent se servir de leur arsenal et donneront à l’Occident une leçon sur les tirs à longue portée lors de la bataille de Tsushima (1905).

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, à la veille de la Première Guerre Mondiale, l’Empire du Soleil Levant, non content d’aligner une des meilleures marines au monde, dispose en plus d’infrastructures industrielles et militaires suffisantes pour assurer sa propre production navale.

Il n’est plus question de rattraper du retard mais carrément de prendre de l’avance. La marine japonaise prend les devants dans la construction de cuirassés avec le “presque premier dreadnought” Satsuma, l’emploi de gros calibres à longue distance (305, 356 puis 406 mm), l’utilisation de la radio…

Et tout ça pour ?…

Rien. Car manque de bol, le Japon manquera d’adversaires à la hauteur de sa puissance maritime. La Première Guerre Mondiale ne lui offre aucune grande bataille navale.

Rien ou presque… Avec la modernisation rapide du pays et de ses forces militaires, le Japon se trouve à l’abri d’une mise en coupe réglée à la chinoise. Il devient LA puissance industrielle et militaire avec laquelle il faut compter en Asie. L’écrasement des Russes en 1905 refroidit les Occidentaux de chercher trop de poux aux Japonais, ce que ces derniers mettront à profit en annexant la Corée en 1910. Pas complètement symbolique (on citera le siège de Tsingtao en Chine en 1914), la participation du Japon à la Première Guerre Mondiale lui permet de récupérer les colonies allemandes de la zone (Marshall, Mariannes, Carolines, concessions en Chine).

Aidé par l’absence de pertes pendant que les autres belligérants se coulaient les uns les autres, le Japon gravit tranquillement les marches du classement vers le podium. A la fin de la Grande Guerre, mine de rien, le Japon possède la 3e flotte mondiale !