Exceptionnellement, je vais me montrer gentil en me bornant à dire que John Logan a une “vision personnelle” de l’Histoire, une approche qui donne un sens fabuleusement large à l’expression “librement adapté de”.

On ne doit pas avoir les mêmes sources. Pas la même façon de différencier les faits et la fiction… si tant est qu’il sache faire la différence entre les deux.

Ma gentillesse me perdra, je sais.

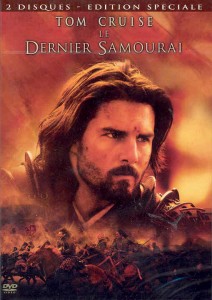

Après avoir contribué au massacre de l’histoire romaine dans Gladiator – je classe le film en comédie tellement il y a de quoi rire –, il récidiva avec l’histoire du Japon et Le Dernier Samouraï. Résultat identique : beau spectacle pour les yeux, mais une merde scénaristique. Finalement un bon résumé d’Hollywood où rien ne vole bien haut une fois dissipé l’éclat de la poudre aux yeux.

Les inexactitudes historiques, soit, elles sont inhérentes au genre et il s’en glisse toujours par-ci par-là. La licence poétique – la vraie, pas le prétexte au grand n’importe quoi –, soit, faut bien vendre le produit aux spectateurs quitte à enjoliver. Mais les libertés délirantes avec les faits, à un moment, faut arrêter les conneries !

L’Histoire serait-elle un détail de l’Histoire ?…

Retournons dans le monde réel…

L’avant-dernier samouraï

Avant de devenir un Yankee incarné par Tom le hobbit, le “dernier” samouraï était français. L’avant-dernier, plutôt, puisque le dernier tout court, on s’en doute, est japonais. Jules Brunet est tombé dans l’oubli comme tant d’autres qui ont servi sous le Second Empire dont la légende noire reste tenace. A peine a-t-il eu une brève heure de gloire en 2003 à la sortie du film inspiré de son épopée. Toujours est-il qu’il est plus connu au Japon qu’en France.

Comment le bonhomme en est-il arrivé là ? Bonne question et vu le peu de sources disponibles sur le sujet en français (hormis pour l’essentiel les habituels copier/coller de Wikipedia), vous pouvez d’ores et déjà vous prosterner et chanter mes louanges, car vous n’aurez pas à vous coltiner la documentation en japonais. Merci qui ?

Dans les années 1840, après deux siècles d’isolement, les Japonais voient débouler de plus en plus de navires européens et américains sur leurs côtes. Si, au XVIIe, le Japon pouvait largement rivaliser avec les puissances européennes (cf. là), ce n’est plus le cas au XIXe. Il n’en serait fait qu’une bouchée, le katana des uns, tout efficace qu’il soit, ne faisant pas le poids face aux canons des autres.

Avant le fameux coup du commodore américain Perry et ses “vaisseaux noirs” (黒船) en 1853, certains Japonais ont déjà senti le vent tourner. Le sakoku (鎖国), la “fermeture du pays”, n’empêche pas de se tenir informé et l’exemple du voisin chinois fera partie de ces coups de fouet qui pousseront le Japon à changer en profondeur. La Chine, c’est l’écrasement par les Britanniques pendant la guerre de l’opium (1839-1842), la politique de la canonnière, des traités qui garantissent aux Anglais, puis aux Américains et Français, une foultitude de privilèges. Les Occidentaux mettent les pieds où ils veulent, et c’est souvent dans la gueule, à l’instar de l’éminent poète Chuck Norris. Et avec un arpion en Chine, ils auront tôt fait de traîner sur les côtes japonaises. Pas con, le bakufu suspend en 1842 l’ordre de tirer à vue sur les navires occidentaux, ce qui évitera des dérapages dommageables.

Une seconde visite de Perry en 1854 amène la signature du traité de Kanagawa, imposé sous la menace des armes (et après on s’étonne que les Japonais n’aient aucune confiance dans les Occidentaux…). La politique d’isolement du Japon prend fin de facto.

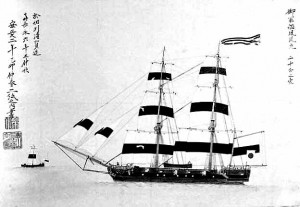

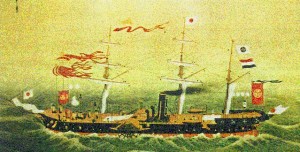

Le bakufu prend conscience de la nécessité de changer, ce qui, quand on connaît la mentalité japonaise, n’est pas rien, à plus forte raison après deux siècles d’autisme. S’ouvre alors la période du bakumatsu, transition qui pose les bases de la réforme Meiji. Prenant conscience du retard certain en matière d’armement, notamment naval, le shogunat entame aussitôt la construction de navires modernes sur le modèle occidental. Dès 1854-56 sortent des chantiers le Hōō Maru (鳳凰丸), le Shōhei Maru (昇平丸), l’Asahi Maru (旭日丸) ou encore le premier navire de guerre à vapeur nippon, le Kankō Maru (観光丸). En 1857, le Kanrin Maru (咸臨丸), premier navire de guerre à hélice et à vapeur du Japon, permet de rattraper le gros du retard : ce type de bateau n’est en service que depuis une quinzaine d’années en Occident. Pour ce faire, les Hollandais, seuls à avoir gardé un pied au Japon depuis 1609, sont mis à contribution. Ils participent également à la création du centre d’entraînement de Nagasaki, où ils enseignent les techniques navales.

Tout cela n’empêche pas le Japon de connaître des péripéties désagréables dans la première moitié des années 1860 (bombardements de Kagoshima et Shimonoseki entre autres). Autant dire qu’il reste du boulot…

Le shōgun Tokugawa Yoshinobu puis l’Empereur Meiji font donc appel aux pointures de l’époque pour moderniser l’outil militaire. La France, qui n’a pas encore pris cette mauvaise habitude de se faire torcher par les Allemands au foot comme à la guerre, appartient bien sûr au club des nations sollicitées.

(Note : Sur le plan naval, je ne développerai pas davantage, ce sera l’objet d’un prochain article.)

C’est là qu’intervient l’ami Brunet.

La collaboration militaire avec la France démarre en 1864, quand Léonce Verny entame la construction du premier arsenal moderne à Yokosuka, à l’entrée de la baie de Tokyo. Une base et un chantier navals voient le jour, assortis d’infrastructures dernier cri (école d’ingénieurs, fonderie, etc.). Aujourd’hui, la ville abrite toujours une des plus grandes bases navales japonaises – squattée également par les Américains –, ainsi que l’Académie de Défense Nationale qui forme les officiers.

Concernant le volet terrestre, Napoléon III envoie une mission militaire à la demande de Tokugawa Yoshinobu. La troupe, commandée par le capitaine Chanoine, compte 15 puis 18 membres chargés d’instruire les troupes du shōgun dans tous les domaines (infanterie, cavalerie, artillerie, génie). Brunet est chargé de faire mumuse avec des canons puisqu’il est officier dans l’artillerie à cheval.

Partie de Marseille le 19 novembre 1866, la théorie débarque à Yokohama 13 janvier 1867. Les Français formeront 10000 hommes répartis en 7 régiments d’infanterie, dont le corps d’élite des Denshūtai (伝習隊), 1 brigade de cavalerie et 4 brigades d’artillerie.

L’attachement entre Brunet et ses élèves est réciproque. Lui se passionne pour la culture japonaise. Eux succombent au “prestige de l’officier français” autant qu’à ses qualités d’artiste (il écrit et dessine) qui ne sont pas sans rappeler le samouraï idéal, ce poète guerrier capable de manier le sabre aussi bien que le pinceau de calligraphe.

Mais entretemps Tokugawa Yoshinobu abandonne le shogunat sans nommer de successeur, afin de rendre le pouvoir à l’Empereur, véritable révolution pour l’époque ! Ce qui n’est bien sûr pas du goût de tout le monde. S’ensuit un joyeux foutoir, qui couvait de toute façon depuis une quinzaine d’années et aurait fini par péter un jour ou l’autre. Il y a les partisans de l’Empereur, ceux du shōgun, ceux qui verraient bien une assemblée fédérale (de samouraïs, évidemment, pas un truc démocratique) “aider” l’Empereur à gouverner, ceux qui attendent de voir comment le vent va tourner… Tout le monde est à peu près d’accord sur le point qui consiste à virer les étrangers, à plus ou moins court terme et avec plus ou moins de modération dans l’usage des coups de pieds au cul pour y parvenir. Comme le système féodal prévaut toujours, chacun de ces seigneurs commande une armée. La suite logique conduit donc à une guerre civile, la guerre de Boshin (戊辰戦争, Boshin sensō), qui s’étale entre janvier 1868 et mai 1869.

Dans les faits, les clans pro-impériaux ont magouillé contre Tokugawa Yoshinobu par peur que lui ou un autre membre de son puissant clan ne reprenne les rênes du pouvoir. La situation dérape à Toba-Fushimi, entre Kyōto (alors résidence impériale) et Ōsaka. Forcément, 20000 mecs armés face à face, ça ne risquait pas de bien se terminer…

Tokugawa Yoshinobu est peu motivé à se battre puisqu’il n’a rien contre l’Empereur, juste contre ses partisans, clans Satsuma et Chōshū en tête, qui le chargent à mort. Le même esprit régissait les révoltes des grands féodaux en France, qui ne se révoltaient jamais contre le roi mais toujours contre ses “mauvais conseillers”.

L’armée shogunale est un assemblage hétéroclite composés du noyau moderne formé par les Français, de troupes alliées où se mêlent samouraïs armés à l’ancienne (sabre, lance, arc), mercenaires, unités à divers stades de modernisation… En face, l’armée impériale dispose d’un armement plus moderne et d’un commandement autrement plus motivé, deux facteurs qui compenseront son infériorité numérique initiale et lui permettront de l’emporter. Voilà, maintenant que la fin est spoilée, je peux vous épargner les péripéties intermédiaires de la bataille.

La suite de la guerre amène la France à se retrancher dans une “prudente neutralité” (selon la formule consacrée) et à ne plus fournir de soutien, moitié pour éviter les tensions avec la Grande-bretagne qui soutient le parti impérial, moitié parce que Tokugawa Yoshinobu refuse de toute façon l’aide de l’ambassadeur Léon Roches. La mission militaire est priée de ficher le camp par Meiji en octobre 1868. Sauf que voilà, tous ses membres ne l’entendent pas de cette oreille. En vertu d’un caractère qui n’est pas sans rappeler la noblesse turbulente d’Ancien Régime, certains Français estiment que loyauté et rébellion se marient très bien. Au diable les ordres, ils sont attachés aux hommes qu’ils ont formés, et on pourrait difficilement reprocher à des officiers de planter leurs troupes comme deux ronds de flanc. Brunet et quatre sous-officiers, Arthur Fortant, Jean Marlin, André Cazeneuve et François Bouffier (y a pas de raison que l’Histoire ne retienne qu’un seul nom), démissionnent de l’armée française pour continuer à soutenir l’ex-shōgun. Tout ce petit monde embarque avec l’amiral Enomoto Takeaki, commandant la flotte shogunale. Ils seront rejoints par deux officiers de marine, Eugène Collache et Henri Nicol, ainsi que le quartier-maître Clateau. Le “dernier samouraï” a plus de têtes qu’une hydre…

Après la rouste de Toba-Fushimi, les seigneurs attentistes se rallient aux clans pro-impériaux. L’armée shogunale se retrouve dès lors largement surclassée tant en nombre qu’en équipement. Les soutiens militaires, logistiques et politiques fondent à la vitesse d’un bonhomme de neige parachuté en plein Sahara. En clair, c’est une cause perdue, ce qui n’empêche pas la bande de franchouillards de la défendre bec et ongles.

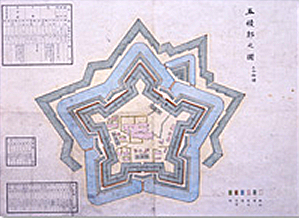

De défaite en défaite, la clique atterrit à Hokkaidō avec les restes de l’armée shogunale, laquelle commence à faire triste mine, obligée d’aligner des canons en bois quand les troupes impériales déballent leurs fusils français et allemands tout neufs. L’éphémère république d’Ezo est fondée le 25 décembre 1868 et disparaîtra six mois plus tard le 27 juin 1869. Enomoto Takeaki en est nommé président. Brunet est responsable de l’organisation de la défense et de la poursuite de l’instruction des troupes. Tous ses potes mettent la main à la pâte.

L’affrontement final a lieu à Hakodate, tant sur mer que sur terre. On y croise aussi bien un cuirassé et des mitrailleuses Gatling que des arcs ou des sabres. Au terme de la loooongue bataille d’Hakodate (décembre 1868 à mai 1869), les 3000 combattants de la république d’Ezo, organisés en 4 brigades chacune commandée par un officier français, sont écrasés par l’armée impériale, forte de 7000 à 9000 hommes bien équipés. Sur mer, même topo, les impériaux l’emportent. Le dernier carré de 800 hommes est contraint à la reddition.

Les Français s’en sortent sans pertes, même si certains ont payé de leur personne (Cazenave et Nicol sont grièvement blessés). La plupart sont récupérés par le Dupleix, qui traîne dans les parages de Hakodate, et ramenés en France.

Que sont-ils devenus ?

- Jules Brunet (ジュール・ブリュネ) fut simplement suspendu de ses fonctions d’officier d’active et invité à se montrer discret. Le capitaine Chanoine, son ancien supérieur dans la mission militaire, ne fut sans doute pas étranger à cette clémence. Par une étrange coïncidence, on le retrouve témoin de Brunet à son mariage. Brunet participa à la guerre de 1870 où il fut fait prisonnier. On le retrouve chef de cabinet du ministre de la Guerre… Chanoine (encore lui). Brunet termina sa carrière comme général de division. Fait cocasse, il eut pour tâche de choisir les membres de la seconde mission militaire française au Japon. Outre la Légion d’Honneur, il fut décoré de l’Ordre du Soleil Levant… par Meiji. Pas rancunier, le gars.

- Arthur Fortant (アルテュール・フォルタン) resta au Japon où il travailla au Ministère de la Guerre (兵部省, Hyōbu-shō).

- Jean Marlin (ジャン・マルラン) resta au Japon où il travailla au Ministère de la Guerre. Il y mourut en 1872.

- André Cazeneuve (アンドレ・カズヌーヴ) rentra en France puis repartit au Japon en 1871 pour s’occuper des chevaux de l’armée impériale. Il y mourut de maladie en 1874.

- François Bouffier (フランソワ・ブッフィエ) demeura au Japon où il travailla au Ministère de la Guerre et épousa une Japonaise. Il y mourut en 1881. A consulter : l’aventure (dont la rédaction est visiblement inachevée).

- Henri Nicol (アンリ・ニコール) rentra en France où il fut jugé pour trahison. Condamné légèrement, il reprit du service pendant la guerre contre la Prusse au cours de laquelle il fut tué.

- Clateau ouvrit un hôtel-restaurant à Tokyo puis un autre à Yokohama.

- Eugène Collache (ウージェーヌ・コラッシュ), encore plus dans l’esprit samouraï que les autres, combattait carrément habillé à la japonaise. Il se rendit après le sabordage de son navire, poursuivi par la flotte impériale. Condamné à mort puis grâcié au Japon, il rentra en France pour y être condamné (encore…) comme déserteur et renvoyé de l’armée (j’avoue que le concept de “renvoyer un déserteur” me laisse perplexe puisque la peine amène au même résultat que le crime). Il reprit du service contre la Prusse avec son pote Nicol. En 1874, il publia un article intitulé “Une aventure au Japon. 1868-1869” où il relate son épopée.

Les condamnations en France furent légères, ayant vocation à faire bonne figure auprès du Japon. “Oui, oui, on les a sanctionnés, vous inquiétez pas.” Meiji ne se montra pas rancunier et reprit plusieurs d’entre eux à son service, rendant par là hommage à leur compétence, leur vaillance et leur sens de l’honneur. Plusieurs rebelles japonais connurent le même destin, Meiji ne souhaitant se priver d’un personnel habitué à traiter avec les Occidentaux et déjà formés à leurs techniques. Ainsi Enomoto Takeaki sera promu vice-amiral de la flotte impériale et occupera divers ministères dont celui de la Marine.

Je trouve dommage que lorsqu’il est question des inspirations du Dernier Samouraï, seul le nom de Brunet revienne (l’Occidental accoutré à la japonaise, c’est clairement Colache la source). Comme d’habitude, l’histoire ne retient pas le nom des sous-fifres, mais juste celui du chef de la bande, sans la moindre considération pour le petit personnel.

Carrément lamentable, la méconnaissance qui entoure en France cette bande de pieds nickelés. “Tous ces étrangers bravement / Viennent défendre la patrie / Avec honneur et dévouement.” Cet extrait de Sous le soleil brûlant d’Afrique (un chant de la Légion Etrangère) m’amène à me demander pourquoi ce qui marche dans un sens mérite l’oubli dans l’autre. Ok, pour la discipline, les énergumènes de la bande à Brunet repasseront. Pour le reste, ils ont bien montré ces qualités qu’on a toujours attachées au soldat français et qu’on ne peut pas lui enlever, quelle que soit sa fortune sur les champs de bataille : courage, loyauté, honneur, etc., etc. Et la patrie, on ne peut pas dire qu’ils l’aient oubliée quand on leur a demandé de la défendre contre les Prussiens.

Ah, les vicissitudes de l’Histoire et de son amnésie sélective…

Au Japon, on ne les a pas oubliés. Remarquez, il n’y a rien d’étonnant, cet épisode fait partie de l’histoire nationale. Et j’en connais qui risquent d’autant moins de les oublier, en l’occurrence mes élèves, vu le cours que je leur prépare sur les relations entre la France et le Japon depuis un siècle et demi.

Sous le soleil levant d’Asie…